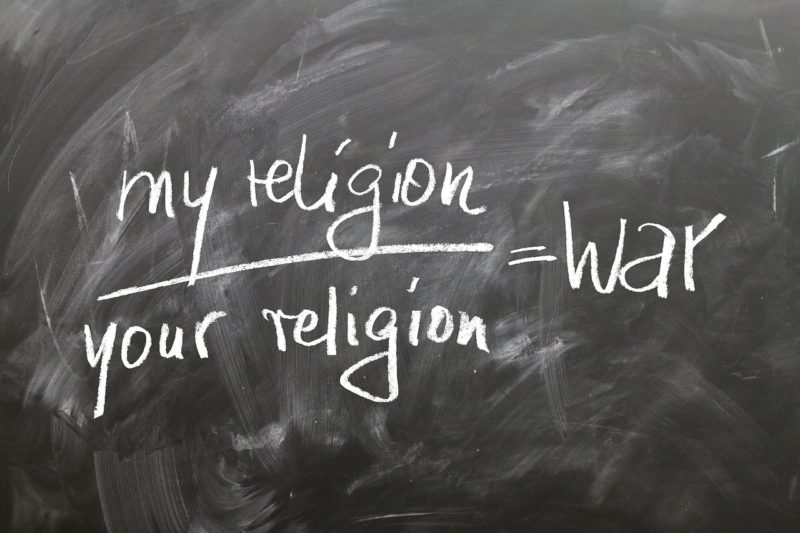

宗教戦争・宗教間の対立について、日本人が論じるとかならず出てくるのが、「そもそも宗教があるのがいけないのでは?」という意見です。

自覚的には、「無宗教である」ということをむしろ”知性の証明”、”進歩している証拠”であるかのように感じてしまう日本人特有の意見であるとも言えると思います。

しかしこれは、「ナイフがあるから殺人事件があるのだ。だから、ナイフをなくすべきだ」と言っているのと同じ論法です。

ナイフは(少なくとも調理用のナイフは)、人を殺す目的で作られているわけではないのですが、実際にはナイフを使った殺人事件というのは起きてしまいますね。

でも、だからと言って、「では、ナイフを世の中から一掃しよう!」などという意見は出てこないでしょう。

それは、上述したように、ナイフというのはそもそもが、人を殺す目的で発明・生産されているのではない、というのが理由です。

それと同様に、ひとつひとつの宗教というものも、一部のカルト宗教を除けば、「人を殺す目的」で立宗されているはずはありません。

少なくとも、キリスト教、イスラム教、仏教など、メジャーな世界的宗教はそうです。

なので、上述したナイフ理論でいけば、「そもそも、宗教があるから宗教戦争が起きるのだ」という意見は、やはり、筋違いであるのです。

日本以外では、「宗教はあらゆる倫理の基礎になっている」というのがむしろメジャーな宗教観でしょう。

実際に、ドイツの下宿では「無宗教者には部屋を貸さない」というところも多いと聞きます。

これはどうしてかと言うと、「宗教が倫理の基礎になっているのであるから、無宗教のひとは倫理的基礎を持っていない、したがって、何をするか分からない」という恐怖感があるからです。

むしろ、この感覚のほうがグローバル的に見れば、多数派であることを知るべきでしょう。

倫理的基礎といえば、かの哲学者カントも主著のひとつである『実践理性批判』において、「神は証明できないが、われわれの実践的な理性が神を要請するのだ」という趣旨のことを述べています。

カント的には、”道徳律”と呼んでいますが、これはまあ倫理のことですね。倫理のベースには神、宗教が要請されるとカントも分析しているわけです。

また、マキャベリと並んで近代政治思想の基盤を作ったトマス・モア、この方は『ユートピア』という書物で、文字通り、ユートピアを仮設して理想社会を提示しましたが、

ユートピア島では、無神論者は法的保護の対象から外れている、ということを知っておいたほうが良いでしょう。理由は、さきのドイツの下宿と同じです。

倫理の基礎に宗教があるという考えですね。

したがって、宗教戦争がなぜ起きるか?宗教間の対立の原因については、やはり、べつの観点から検討していく必要があります。

世界三大宗教の”聖戦思想”をチェックする

まずは、世界三大宗教の戦争観を原典に基づいてチェックしつつ、その後、原因と解決法を探ってみます。

キリスト教の聖戦思想

歴史的にはキリスト教がらみの戦争が実に多いのですけど、イエスの言葉を読む限りでは、むしろ極端な「絶対平和主義」と言っても良いくらいです。

あなたがたも聞いているとおり、「目には目を、歯には歯を」と命じられている。しかし、わたしは言っておく。悪人に手向かってはならない。だれかがあなたの右の頬を打つなら、左の頬をも向けなさい。(「マタイによる福音書」第五章38−39節)

それなのに、なぜキリスト教が戦争を呼び込みやすい(起こしやすい)のか、じつに不思議なところです。誰しも一度は疑問に思うポイントでしょう。

キリスト教はユダヤ教を母体にして誕生しています。

そして、イエスが「メシア」「キリスト」である根拠を旧約聖書に求めています。

ところが、旧約聖書に登場してくる唯一神ヤーヴェ(ヤハウェ)は、「裁きの神」「妬む神」なのですね。

旧約には下記のように、ヤーヴェが”絶滅”を命じている文書がたくさんあります。

あなたが彼らを撃つときは、彼らを必ず滅ぼし尽くさねばならない。(中略)あなたのなすべきことは、彼らの祭壇を倒し、石柱を砕き、アシェラの像を粉々にし、偶像を火で焼き払うことである。(「申命記」第七章1−5節)*太字は高田

結局、イエスが”父”と呼んだ神が、旧約のヤーヴェと同一神である、という見方から、戦争肯定がなされているとみるべきでしょう。

これはさきに述べたように、キリスト教は旧約との連続性で正当性を担保しているところから導き出される必然的な帰結です。

キリスト教は、父なる神=ヤーヴェ(ヤハウェ)という等式を放棄したほうが良いと私は思っています。

ヤーヴェはもともとはアラビア半島の戦闘神である、という説があります。

モーセが出エジプトをなしたときに、ヤーヴェを「唯一の神」としたわけですけど、これはやはり、ヤーヴェはユダヤ人の「民族神」であると見做すべきだと思いますね。

カナンの地域で最高神とされていた神は、もともとはエロヒムと呼ばれていました。エロヒムは固有名詞と言うよりは、英語で言うところのGODです。

このエロヒムがヤーヴェと混同されていったわけですけど、この混同を解除すべきだということです。

旧約聖書ではさまざまな預言者が登場しますけれど、彼らがどちらの神から「言葉を預かっていた」のか?実際のところ、混線していたケースが多々あると思います。

「妬む神」が唯一神であるという思想自体に、じつは矛盾があります。

「妬む」ということは、「妬む対象がある」ということですので、それはすなわち、「他の神を認めている」ということですよね。

「我は妬む神なり。我のほかに神なし」と。しかし、こう告げることにより、彼は天使たちにほかの神も現に存在することを示したのである。なぜなら、ほかに神がいないのならば、彼はいったい誰を妬むことがあろうか?(『ヨハネの秘書(アポクリュフォン)』より)

なので、やはり、妬む神ヤーヴェは普遍神ではなく、ユダヤ民族だけの民族神であると見做したほうが良いと思いますね。

イエスが説いていた「父なる神」は、ヤーヴェではなく、エロヒムの方であった、と教理の転換をしたほうが良いでしょう。

実際は、キリスト教成立期において、グノーシス主義者たちはそのような主張をしておりました。

ところが、グノーシス主義は”異端”として退けられたために、いつの間にか、父なる神=ヤーヴェという等式が定着してしまったのです。

今から見ると、グノーシス主義にも至らないところは多々あったかと思いますが、それでも、ここのところ、「キリスト教からのヤーヴェの切り離し」は正統(オーソドキシー)として取り入れるべきでした。

イスラームにおける聖戦思想

イスラーム(イスラム教)には、”ジハード”、いわゆる「聖戦思想」というものがあります。

汝らに戦いを挑む者があれば、アッラーの道において(「聖戦」すなわち宗教のための戦いの道において)堂々とこれを迎え撃つがよい。だが、こちらから不義を仕掛けてはならぬぞ。(中略)騒擾がすっかりなくなる時まで、宗教が全くアッラーの(宗教)ただ一条になる時まで、彼らを相手に戦い抜け。(『コーラン(上)』46−47頁)

イスラム教というと、「自爆テロ」などが有名ですので、つい「戦争好き」と思ってしまいがちですが、教理的にみると、そういうわけではありません。

引用文をご覧になっておわかりのように、基本的には「自衛戦争」のみが肯定されています。

歴史的に見ても、イスラームの占領政策はキリスト教に比べてずっと寛容で、税金さえ支払っていれば、居留民の信教の自由を認めていました。

十字軍など、むしろ、キリスト教国側から戦争を仕掛けるパターンのほうが多いです。

現代のイスラーム系の紛争はおおよそパレスチナ問題に淵源がありますが、パレスチナ問題を引き起こした大元の原因は、欧米列強がパレスチナ地方にむりくりイスラエル建国を許したところにあります。

パレスチナの住民にとってはいい迷惑ですよね。それをやるならば、欧米諸国のどこかにスペースを割いて建国を勧めるとか、他にも方策はあったはずです。

また、それ以前の欧米列強による植民地政策も原因の一つです。

むろん、民間人を巻き込む自爆テロを容認するわけではありませんが、兵法的にいえば、圧倒的に軍事力の差がある場合は、「奇襲戦法」しか選択肢は残されていないということは知っておいたほうが良いでしょう。

イスラームの聖戦は、”ジハード”と呼ばれていて、この言葉も有名ですが、もともとは「奮闘努力」くらいの意味です。

自衛戦争の方は”小ジハード”と言います。一方、メインのジハード、”大ジハード”は、宗教的な修養を積むことを意味しています。

イスラームの方は、キリスト教を兄弟宗教として認めています。

ただし、「イエスは神の子ではなく預言者のひとり」という位置づけで、また、一神教的教理を脅かす「三位一体」の教理は認めておりません。

そうは言っても、アッラーはGODという意味で、これは「アブラハムの神」であり、キリスト教的に言えば、「父なる神」です。

「アッラー=エロヒム=父なる神」という等式で、同一の神を信仰する民として、兄弟宗教であることをベースにして、対話を重ねていくことが肝要でしょう。

平和を愛する仏教

世界三大宗教としては、今ひとつ、仏教が残っています。

仏教については、「宗教戦争はほぼなかった」と言っても良いでしょう。

最近では、ミャンマーで仏教徒とイスラム教徒の対立がありますが、そうしたことはむしろ例外的で、少なくとも、十字軍やドイツ30年戦争などのような世界史に大きく残るような紛争は起こしていません。

「アッラー=父なる神=阿弥陀如来」で神論の共通ベースを構築する

宗教間の対立については、各々の宗教同士の対話が大切であることは言うまでもありませんが、実際のところ、それだけでは根本解決にはなりません。

根本解決のためには、「原因」のところに対処していくことですね、それはつまり、「違い」ではなく「同一のベース作り」が大切であると考えます。

本稿では世界三大宗教の細かい教理にまでは踏み込みませんが、私は、キリスト教、イスラーム、仏教を総合する道はある、と考えています。

まずは、細かい教理はさておき、GOD観のところで統一を図っていくことが肝要だと思います。

キリスト教の”父なる神”とイスラームの”アッラー”が同一存在であることは上述しました。

仏教については、大乗仏教の流れの中で、久遠実成の仏陀(法華経)あるいは、大日如来(密教)、毘盧遮那仏(華厳経)という、いわば、”メタ如来”の思想があります。

釈迦仏をも化身のひとつと見做しつつ、諸如来を総合する”法身仏”が想定されています。

ここで注目すべきは、”メタ如来”は、文字通り「超えている仏」でありつつ、「諸如来をそのうちに含む」という一即多多即一の思想です。

仏教自らが、開祖である釈尊を”化身のひとつ”として相対化していることは、いわば、大きな譲歩であるとも言えるでしょう。

このメタ如来、毘盧遮那仏(びるしゃなぶつ)が人格化した存在こそが、アッラーであり、父なる神である、と考えればよいのです。

毘盧遮那仏が人格化した存在としては、たとえば、阿弥陀如来という慈悲の存在があります。

そうすると、地球的地場における究極の慈悲の神(仏)として

阿弥陀如来=アッラー=父なる神(エロヒム)

という等式が想定されうるのです。

「父なる神」をヤハウェではなく、エロヒムとしていることについては、下記の記事をご参照ください。

*参考記事:ヤハウェとエロヒムは別の神である – 民族神と最高神を区別したほうが良い理由

上記の等式については、ずいぶんと乱暴な持って行き方だと思われる向きもあるかもしれませんが、意外にそうでもないのです。

キリスト教の三位一体の教理では、父なる神という位格に先立つものとして、”エッセンチア(本質)”を措定しています。

また、イスラーム哲学の主流である「存在一性論」では、アッラーに先立つものとして、”存在”を措定しています。

ゆえに、

- キリスト教:”エッセンチア(本質)”が人格化した存在としての”父なる神”

- イスラーム:”存在”が人格化した存在としての”アッラー”

- 仏教:”毘盧遮那仏”が人格化した存在としての”阿弥陀如来”

というふうに、三大宗教とも、[本質→人格化]という流れを措定していますので、整合性をとることは可能なのです。

細かい教理については、当サイト(ネオ仏法)で総合を図っておりますが、大きくはこのGOD観の総合ですね、これが肝要だと思います。

どの宗教の神学でも「神論」が第一のベースになっています。

ゆえに、神論のところで共有化に成功すれば、あとは各論の問題にしていくらでも整合性をとることが可能です。

つまり、神はひとつなのだけれど、いろいろな名前で呼ばれていると理解していく方向です。

一なる神があるのだけども、それがエネルギー分化して地上に顕現する際に、さまざまな名前や姿をとる。あるいは、時代性・地域性を考慮してそれに応じた現れ(応答)の仕方をするということです。

こうした考え方は”宗教多元主義”と呼ばれておりまして、ジョン・ヒックの『宗教多元主義』などの著作が有名です。『神は多くの名前を持つ』という文字通りの意味の著作もあります。

結論的には、このように宗教多元主義的に考えれば、宗教間の対立・紛争・戦争はその根拠を失い、地上から姿を消していくはずです。

当サイト(ネオ仏法)でも、この宗教多元主義の考え方を採用しております。

*参考:ネオ仏法とは

黄金律(ゴールデンルール)と対機説法の取り違え

それでは、なぜ上記のように、宗教多元主義的に考えることが難しくなってしまっているのでしょうか?

それは、各宗教で説かれている教えの内容が一見したところ違っているのが原因でしょう。また、上述したとおり、神の名前も違ったふうに呼ばれている、という側面もあるでしょう。

そこで、「教えが違って見えるのはなぜか?」というところを探求してみましょう。

上述したとおり、神は地域性・時代性を考慮してそれに応じた顕現の仕方をします。「神は歴史的に人類に応答している」のです。

人間の理性では、神の全貌をいちどきに把握することが不可能なので、そうした現れ方をします。また、そのように現れないと、そもそも救済力が失われてしまいますよね。

こうした神のさまざまな顕現の仕方というのは、説法する対象に合わせて現れる/教えを説くということで、大きな意味での”対機説法(たいきせっぽう)”に相当すると言えるのではないでしょうか。

説法にはどこかしら、そうした対機説法的な特殊性が含まれております。

ところが、説法の中には、そういった特殊性を抜きにしても、過去・現在・未来を通じて、そして地域性を超えて通用する教え、いわば黄金律(ゴールデンルール)というべきものが存在します。

黄金律(ゴールデンルール)というのは、一般的には、聖書の一節ですね、

人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなたがたも人にしなさい。これこそ律法と預言者である。

(「マタイによる福音書7章12節)

この一節を指す場合が基本なのですが、ここから派生して、

時代性・地域性を超えて通用する原理原則を指す場合もあります。今回は広く、後者の意味で”黄金律(ゴールデンルール)”と呼ぶことにします。

反面、時代や地域や対象などの特性に応じて説かれている教えを対機説法と解釈できるのは上述のとおりです。

そうした対機説法を黄金律と取り違えて、金科玉条のごとく解釈してしまうところに問題の根本があると思われます。これが原理主義の発生原因でもあります。

キリスト教で例を挙げてみましょう。

たとえば、

- 汝の主なる神を愛せよ

- 汝の隣人を愛せ

この2つが代表的な黄金律ですね。具体的に引用すると、下記のとおりです。

イエスは言われた。「『心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。』これが最も重要な第一の掟である。第二も、これと同じように重要である。『隣人を自分のように愛しなさい。』(「マタイによる福音書22章35-39節)

そして、これは他の世界宗教でも言い方は違えども、説かれていることであります。

仏教であれば、三宝帰依と布施の精神に相当するでしょう。

ところが、

「カエサルのものはカエサルに、神のものは神に」といった教えは、ファリサイ派(律法学者)の罠にハマらないための一種の方便、つまり対機説法として説かれているわけです。

イエスは言われた。「では、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。」

(マタイ22:21)

ここのところを金科玉条のごとく、原理主義的に捉えると、地上の経済というのはまったく立ち行かなくなってしまいますよね。

このように、対機説法の部分を黄金律と解釈してしまう人類の理解能力の狭さが宗教戦争の根本原因なのです。

論旨をまとめてみましょう。

- 本来、一なる神から分かれてきた教え、という発想が欠けている

- 教えにおける「黄金律(ゴールデンルール)と対機説法」の区別がついておらず、後世まですべてを金科玉条のごとく引きずってしまう

- ゆえに、宗教同士が対立し、戦争まで発展する

ということになります。

そして解決策としては、やはりまず、1の「本来、一なる神から別れてきた教え」というところですね。

ここが最大のポイントになるかと思われます。

ここが共有されるようになれば、「じゃあ、どこが共通点で”黄金律”なのか」という探究も自然に進んでいくことでしょう。

宗教戦争を起こさない日本が世界の範となる

私が、「パクス・ジャポニカが実現できなければ、現代の文明は強制終了されることになるだろう」と語っている、ひとつの大きな根拠は実はここにあります。

パクス・ジャポニカで世界へ訴えかけられるもの。これこそ、日本古来からある、”神仏習合”の考え方、宗教学で言うところのシンクレティズムですね。

このシンクレティズムを理論的に整備していけば、「宗教多元主義」の哲学になると思うのです。

現に、日本が国内で宗教を理由に戦争したことは、は蘇我氏と物部氏の争いが最後なんです。

日本はすでに聖徳太子の時代、6世紀にはこの問題に決着をつけているのです。

これは、すごいことだと思いませんか?

たとえば、西欧においてはどうでしょう?

カトリックとプロテスタントの争い(つまり同じキリスト教同士)においてすら、「もう教義の違いで戦争するのは辞めよう」と相成ったのは、17世紀です。

つまり、ドイツ30年戦争(1618-1648年)後の、ウエストファリア条約に至ってからですね。

これにしても、あくまで、キリスト教という限られた範囲内での決着に過ぎません。

つまり、

宗教戦争の火種をなくすこと。この解決の糸口は、日本の価値観である”神仏習合(シンクレティズム)”の思想とその発展型とも考えられる”宗教多元主義”にある

と考えています。

もちろん、一筋縄ではいかないでしょうが、ネオ仏法ではその理論的なベースをひとつでも多く、現在と後世にご提供していこうと考えております。

コメント

コメント一覧 (2件)

>日本で蘇我氏と物部氏以降宗教戦争が起きていないと

これはですね…出典を忘れてしまったのですが、故渡部昇一教授が指摘されていたことだったと記憶しています。

長所でありつつ、短所でもあるといいますか、「宗教をまじめに考えてないから」というのも一因でしょうけどね。

だから、「いいとこ取り」ができる。

ただ、「長所をみて取り入れていきましょう!みんな仲良く!」という精神性は、今後の世界で必要なものでしょう。

真の意味での八紘一宇と言うんでしょうか、日本が世界に出せる思想モデルだと思いますね。

確かに,誰も指摘しないことですが,日本で蘇我氏と物部氏以降宗教戦争が起きていないということは凄いと思います!日本は「生まれは神道,結婚式はキリスト教,死んだら仏教」と言われるように,様々な宗教が混ざりつつも調和がとれているという意味では世界でも稀な国です。しかし,宗教同士争わずに,調和がとれている状態が真の意味での「平和」なのかもしれませんね。 「平和を実現する人々は,幸いである, その人たちは神の子と呼ばれる。」マタイによる福音書5章9節