とくに知性と理性については、どちらも、「頭が良さそうな…?」くらいのイメージで、なかなか違いは分かりづらいところではありますね。

ただ、「あの人は知性的な人だ」という場合は、だいたい「頭が良い人」という意味で使われることが多く、「あの人は理性的な人だ」という場合は、もう少し、「自分を律することができる人」という意味合いが入ってくる感じがします。

もっとも、「理知的」といった、理性と知性がドッキングしたような言葉もあり、やはり、どちらがどうだか、迷ってしまうところです。

あとは、哲学者や思想家によっても若干(というか、場合によってはかなり)、それぞれの意味を違うふうに使っていることがありますので、ますます分かりづらくなっています。

そこで今回は、中世のスコラ哲学者で、通称「天使博士」と呼ばれたトマス・アクィナスの論説を手がかりに考えてまいりましょう。

あまり気負わずに、なるべく分かりやすく噛み砕いていきますので、ご安心下さい(ただし、引用文はちょっとむずかしいかもですが、読み飛ばして頂いても構いません)。

知性は「ある部分を知る力」、理性は「部分と部分をつなげる力」

この見出しでもう答えを書いてしまいました。

- 知性:ある部分を知る力

- 理性:部分と部分をつなげる力

ということで、トマス・アクィナスの論説を手がかりに…とはいえ、あまりにざっくりしすぎているかもしれませんが、これで8割は正解だと思って間違いはないと思います(トマスの文脈では、です)。

トマスの言葉で言えば、下記のとおりとなります。

知性認識するとは、可知的な真理を端的に把握することである。それに対して、理性認識するとは、可知的な真理を認識するために、知性認識されたある一つのことから、もう一つのことへと進んでいくことである(『神学大全』Ⅰ,q.79,a.8)

ただ、やはり、難解な文ではありますよね。

以下、知性と理性の違いの例として、「群盲像を撫でる」のたとえを考察してみましょう。

*「群盲象を撫でる」というのは、目の見えない人たちが象をまえにして、「これはいったい何だろう?」と象を撫でながら正体を推測していく…という諺(ことわざ)です。

知性の働き

たとえば、Aさんは象の鼻の部分を撫でながら、「象とはホースのような存在である」と考えます。Bさんは象の足を撫でながら、「象とは柱のような存在である」と考えます。

このように、「ある部分」を直感的に認識していくのが人間の知性の特徴なのです。

「部分」とは言っても、撫でている本人は象の全体を把握しようとしているのですから、この点において、知性は「全体への志向」を有していることになります。

トマスの言葉に戻ると、下記の部分に該当します。

「知性認識するとは、可知的な真理を端的に把握することである。」

- 可知的な真理:真理全体を認識しようとする意思はあるが、可能な範囲の知(可知的)、部分的な知にとどまること

- 端的に把握する:直感的・直接的に認識する(鼻をさわって、「ホースだ!」のような」

ここまでは大丈夫ですかね?

さて、この場合、Aさんの認識、「象とはホースのような存在である」というのは滑稽なようですが、間違いであるとまでは言えません。

「象の鼻の部分」に限ってみれば、それは確かにホースのような形状ですし、また、実際にホース的な働きがありますよね。なので、限定的な意味では正解なのです。

Bさんの認識、「象とは柱のような存在である」というのも、同様に、「象の足の部分」に限ってみれば、たしかな洞察であると言えるでしょう。

重い体重を支えるために、象の足は「柱のような」太さと形状になっているのは確かだからです。

このように、全体への志向(”象”そのものを把握しようとする)を有しながら、ある部分にフォーカスし、そこについての直感的な認識を得ること、これが知性の働きです。

「ある部分にフォーカス」せざるを得ないのは、人間の知性では象全体(神のような存在)をいちどきに把握することができないからです。

理性の働き

一方、では理性はどういった働きをするのか?

さきの「群盲像を撫でる」の諺でいえば、たとえば、Cさんは牙の部分を撫でながら、「象とは尖った武器である」と認識したとします。これは知性の働きですね。

そうこうするうちに、AさんとCさんはぶつかってしまいました。「痛いなぁ!」と言いながら、お互いにすぐ近くにいたことに気づきます。

そして二人で話し合うわけですね、「ホースであり」かつ「尖った武器である」というのはどういうことであるのか?という”推論”が働いていくわけです。位置関係などをチェックしていくのです。

そうこうするうちに、二人で推論を重ねた結果、「これは、ホースというより”ホース状のもの”であり、しかも尖った武器と近接しているということは……尖った武器というのは、じつは牙であり、ホース状のものはじつは鼻である可能性がある」と結論づけます。

*これはもちろん、”推論”が正しく働いたケースですけどね。間違った結論にいく場合も当然ありえます。

Aさんの部分的な知性認識とCさんの部分的な知性認識をつなぎ合わせていくと、Aさん・Cさんだけで考えていたときよりは、「鼻と牙である」という、より”全体的な知”に近づいたと言えるでしょう。

むろん、まだ象の全体像を把握しているとは言えず、相変わらず、部分的な認識、すなわち、知性であることには変わりはないのですが、以前よりは、「全体に近づいた知」にはなっています。

この例では、Aさん、Cさんというふうに「他者との協議」になっていますが、自分の内面における知Aと知Cを結びつけている(推論でつなげていっている)と考えれば良いのですね。

このように、知A、知B、知C…部分的な知を推論でつなぎ合わせ、より全体に近い知を志向するのが理性の働きです。

ここで、トマスの言葉の後半をもう一度読んでみましょう。

「理性認識するとは、可知的な真理を認識するために、知性認識されたある一つのことから、もう一つのことへと進んでいくことである」

”可知的な真理”というところがやはり若干、むずかしいかもですが、これは上述したように、「全体を認識する意思を持ちつつ、可能な範囲(知)にとどまってしまうこと」ですね。

ところが、「より上位の、全体に近づいた認識へ!」という意思を人間は持っているわけですから、そこのところが、「可知的な真理を認識するために」と表現されているわけです。

で、そのために、知Aと知B…を推論のちからを使ってつなげていくと。これが、「知性認識されたある一つのことから、もう一つのことへと進んでいくことである」ということです。

ここでもう一度、トマスの言葉全体を読むと、今度は(さっきよりも)すっと入ってきませんか?

知性認識するとは、可知的な真理を端的に把握することである。それに対して、理性認識するとは、可知的な真理を認識するために、知性認識されたある一つのことから、もう一つのことへと進んでいくことである

(『神学大全』Ⅰ,q.79,a.8)

神の知性、天使の知性、人間の知性

上述の「象の喩え」でいえば、象そのものが神であると言えます。神はすなわち知性全体であります。

神は全体でありつつ、かつ、「自らを知って」いるからです。

人間の知性では神そのものを把握することができない(しかし、把握しようとする意思、全体(=神)への意思はあるわけです)ので、どうしても、「部分を知る力」にとどまってしまいます。

しかし、そうではあっても、理性という、「部分Aと部分B、部分C…をつなげていく力」を駆使することにより、より大きな範囲の知性を獲得していくことは可能なのです。

トマス・アクィナスによると、

- 神と天使:知性的な存在者

- 人間:理性的な存在者

であると分類しています。

「知性的な存在者」であるというのは、神と天使はいちどきに全体を把握することができるからです。

一方、人間にも知性はありますが、それはあくまで限定的・部分的な知にとどまります。

”推論”という理性を働かせることによって、えっちらおっちら「より上位の知性に近づいていくことができる」に過ぎません。

そういう意味で、トマスは人間を「理性的な存在者」と呼んでいるのでしょう。

さて、ネオ仏法では、人間は努力精進の果てに天使になっていくことができる、と考えています。

ここのところは、神と天使、人間をきっちり分けるキリスト教とは違い、より仏教的なスタンスをとっています。

*キリスト教的には”天使”と言いますが、仏教的には”菩薩”と言います。ネオ仏法では、天使=菩薩、と認識します

*参考記事:悟り(菩薩)五十二位でチェックする狭義の菩薩と広義の菩薩

人間が修行により天使に近づき、天使になっていくことができるということは、理性を働かせた推論の果てに「全体=神」をやがては認識していくことができる、ということになります。

いや、もう少し正確に申し上げると、天使であっても、いまだ神そのもの(全体)を把握しているとは言えませんが、「人間からみると、”ほぼ全体”を把握しているような巨大な存在にみえる」ということですね。

実際は、

人間⇢天使

という二分法ではなく(便宜的な二分法ももちろんメルクマールとして有効ではありますが)、

人間⇢進化した人間⇢天使に近づいた人間⇢天使といってもいいくらいの人間⇢ぎりぎり天使⇢下位の天使⇢中位の天使⇢上位の天使

といったふうに、無限のアナログな階梯があるのです。

そういう意味では、ネオ仏法的に定義し直すと、

- 神:知性そのものの存在(”全体”という存在そのもの)

- 天使:理性を駆使することに優れ、より全体に近い知を有する存在

- 人間:理性を駆使することができるが、いまだ細分化された知にとどまっている存在

といった定義になります。

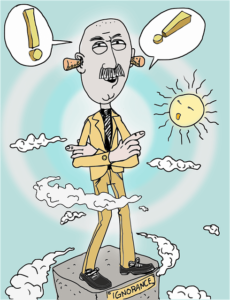

世の中には、「ずいぶんいろいろなことを知っているなあ」という人もいますが、そうした中でも、思想としてのオリジナリティがでないタイプがあります。言論人でも(名前は挙げませんが)そうした人は多いです。

本を書いても、「ある思想・思想家の紹介」「時事問題の解説」でとどまってしまうパターンです。これは、「知性的ではあっても、いまだ理性を十分に働かすことができていない」状態です。

そういう意味でも、真に”知的”であるためには、知性と理性の違いを認識しつつ、両者をバランス良く活かしていくことが大事です。

理性を、”理論理性”と”実践理性”に分けて考える

理論理性と実践理性

ちょっとむずかしい言葉が出てきました。理性を、「理論理性と実践理性」に分けて考えるとはいかなることか?

理性については、「あの人は理性的な人だ」というふうに、「自分を律することができる人」といった文脈で使うことがあるのは冒頭で書きました。ここのところは感覚的に納得できるのではないかと思います。

しかし、上述の理性の(かんたん)定義、「理性:部分と部分をつなげる力」からは、「自分を律することができる」という内容は(直接的には)導き出せませんね。

そこで、トマスはアリストテレスにならって、理性を理論理性と実践理性に分けるのです。ちなみに、カントもこの分類を採用しています。

理性の(かんたん)定義、「理性:部分と部分をつなげる力」というのは理論理性のほうです。文字通り、理論的に推論していくわけです。

そして、実践理性のほうが、「自分を律する」理性のことなのです。

ここでまた、かんたん定義で整理してみましょう。

- 理論理性:部分と部分をつなげる力

- 実践理性:自分を律する力

となります。

理論理性についてはすでに述べましたので、実践理性についてもう少し突っ込んで考察してみましょう。

トマス・アクィナスによる「実践理性の第一原理」を引用してみましょう。

善は為すべく、追求すべきであり、悪は避けるべきである

(『神学大全』Ⅰ-Ⅱ,q.94,a.2,c.)

トマスによると、善は

- 有用的善

- 快楽的善

- 道徳的善

の3つに分類されます。

ここも超かんたん定義をしておきます。

- 有用的善:便利でいいな

- 快楽的善:気持ちいいな

- 道徳的善:人としてそうすべきだな

といったふうです。これらも感覚的に分かりますよね。

たとえば、事務をやっていて、「修正液を使うのをやめて、修正テープにしよう!」という判断は”有用的善”を志向しているわけですよね。

「この店のらーめんを並んででも食べたい!」というのは、”快楽的善”を志向しています。

3つめの”道徳的善”、こちらがやはり努力感がいるところです。

真冬の海でこどもが溺れている、しかし自分は泳げない…という場合、「それでも飛び込んで助けるべきだ!」という良心の声がこころの内奥から聞こえてくるようです。

とくに、カントはこの”道徳的善”としての実践理性を重視します。

汝の意志の格率が常に同時に普遍的立法の原理として妥当しうるように行為せよ (「実践理性批判」より)

これも難しい言葉ですので、かんたん翻訳しておきます。

- 汝の意志の格率:あなたの行動ポリシー

- 普遍的立法の原理:良心の声

ということで、「良心の声に一致するようなポリシーをもっていつも行動しなさいよ」という超訳になりますかね。

知性、理性、悟性、感性の違いは?

ちなみに、知性と理性以外でも、哲学では”悟性”、”感性”という用語も使われます。

哲学者によって、それぞれの語の使い方が微妙に違いますので、けっこう混乱するところでもあります。

ここでは、カントの主著『純粋理性批判』に従ってそれぞれの意味と違いを見ていきましょう。

”悟性”というと、日常ではまず使わない言葉ですので、「一体、何やら…」と思ってしまうのですが、これはまあカントの用語を和訳するときに、最初の訳者が小難しい訳語を選んでしまったのですね。

悟性は英訳では、”understanding”となっています。なので、「理解力」とかそういう翻訳で本来は良いのです。理解つまりは「分かる」ということですので、これは上述した”知性”と同じと考えて良いのですね。

実際に、中山元訳の『純粋理性批判』では、”悟性”という言葉は一部を除いて使われておらず、”知性”に置き換えられているようです。

それから長谷川宏訳『精神現象学』(ヘーゲル著)でも、従来の”悟性”の用語は”知性”と約されております。

つぎに、理性は”reason”と英訳されています。”理由”ということですので、これは推論する能力です。直接的には、上述した「理論理性」の定義に当てはめれば分かりやすいでしょう。

最後に”感性”です。カントの言う感性は、私たちが日常で使う「あの人は感性豊かだね」といった意味合いとは全然違います。

カントによると、私たちは、モノを観察する場合、そのモノ自体(実際に、”物自体”と訳されています)を見ているわけではなく、まずは私たちの感覚に固有の”形式”があり、その形式を通過した限りでの”モノ”を観察しているのだ、としています。

なので、カント的な”感性”は、美的感覚とかそういうことではなく、どちらかというと、もっと原初的な”感覚”に近いということになります。

理性のベースに知性がある

さて、有用的善・快楽的善・道徳的善のいずれにおいても、文字通り、”善”であることには変わらず、私たちはつねにこの”善”を一瞬一瞬、選択して行動しています。

しかし、この”善”は思考されたものではなく、あらかじめ直感的に分かるものですよね。「こっちのほうが楽そうだ!(有用的善)」というふうに。

このように、直感的な把握の仕方は、”知性”の働きであるのは、上述したとおりです。トマスの言葉で言うと「端的に把握」しているわけですよね。これは知性の働きです。

なので、実践理性の基礎には”知性”があることになります。

さきに見たように、理論理性においても”知性”が基礎になっておりました。

- 知性:ある部分を知る力

- (理論)理性:部分と部分をつなげる力

でありますので、まず”部分”を把握(=知性)していかないと、つなげようがないからです。

というわけで、理論理性・実践理性どちらにしても知性に基礎づけられていることが分かります。

- 神:知性そのものの存在(知性的存在者)

でありましたので、人間という知的存在のベースに神があることがちょっと証明されたかのようです。仏教的に言えば、”悉有仏性(しつうぶっしょう)”、「人間はみな仏性を有している」ということになります。

コメント