前回(色不異空 空不異色 の意味 – ”空”に時間論を織り込む)の続きで、今回はシリーズ9回目です。

*シリーズ全体の目次はこちらから→「般若心経」の悟りを超えて

*『般若心経』全文はこちらから→祈り/読誦

シリーズ物ではありますが、この記事を読んだだけで、「色即是空 空即是色」の本当の意味がわかるよう配慮して書いていきますね。

「色即是空 空即是色」という言葉はだいたいセットで唱えられますが、般若心経のなかでもいちばん有名な箇所です。

…というより、すべてのお経のなかでも最も有名な箇所かもしれません。

ただ、この言葉は般若心経ひいては般若系の経典のなかだけで有名、というより、大乗仏教を理解する上でカギになってくる言葉でもあります。

初期大乗仏教の経典で聖徳太子が注釈したことで知られる『維摩経』にも「色即是空」は出てきます。

とりあえず、意味は追わなくて結構ですので、「色即是空」が出てくることを確認しておきましょう。

喜見菩薩曰。色色空為二。色即是空非色滅空色性自空。如是受想行識識空為二。識即是空非識滅空識性自空。於其中而通達者。是為入不二法門(『維摩経』より)*太字は高田による

大乗仏教は、”空”というキィワードとともに発展してきたと言っても、過言ではありません。『般若心経』は膨大な『般若経典』類のなかのひとつですが、いずれも”空”あるいは「空の概念」を中心としたお経です。

初期大乗仏教から登場してきた”空”の概念は、のちに、有名な龍樹菩薩(ナーガールジュナ)によって体系化され、唯識派とともに大乗仏教の二大潮流の一翼を担うことになります。

なので、「色即是空 空即是色」を手がかりに”空”を理解していくことは、大乗仏教を理解することにもつながっていくのです。

”色即是空 空即是色”の意味

色即是空はクレヨンしんちゃんにも登場する

「色即是空 空即是色」は経典『般若心経』のなかでも、後半部の「羯諦羯諦波羅羯諦 波羅僧羯諦(ぎゃーていぎゃーてい はらそうぎゃーてい)と並んで、最も有名な一節です。

アニメ『クレヨンしんちゃん』の床の間の掛け軸にも使われているというメジャーぶりです。

色即是空 空即是色の読みと現代語訳

色即是空 空即是色

読み:しきそくぜくう くうそくぜしき

現代語訳:物質はこれ空性であり 空性が即ち物質である

色即是空 空即是色の解釈

ここは前回の、「色不異空 空不異色」と実はほとんど同じことを述べています。

インドではもともと、「大事なことは三度繰り返す」という習慣がありまして、ここでもその文脈で二度目を繰り返しているわけです(ただし、『般若心経』では三度目は省略されております)。

したがって、”色即是空 空即是色”も意味的には前回の”色不異空 空不異色”と同じ内容を示していると考えてよろしいかと思います。

前回の論考と重複するところもありますが、復習も兼ねてもう一度考えてみましょう。

結論的には、”色即是空 空即是色”とは、それぞれ、

- 色即是空:形あるもの(物質)はすなわちこれ、実体性を欠くのであり、

- 空即是色:実体性を欠いたものがたまたま、形あるもの(物質)として現れている

ということになります。

”色”は、仏教用語では「物質、物体」を意味するのでしたね。私たちの目に映るものですので、「形あるもの」「形作られたもの」と翻訳しても良いでしょう。

そして、”空(くう)”は、同じく仏教用語ですが、これは「それ自体では存在できない、実体ではない」「実体性を欠く」という意味でした。

これは「自ずからなる性質がない」ということで、「自性(じしょう)がない」という言い方をするときもあります。

”即是”は、「すなわちこれ」という意味ですね。

なので、”色即是空”とは、「形あるもの(物体)はすなわちこれ、実体性を欠くのであり、」となるわけです。

そして、”色即是空”とは、上記の逆を言っているわけですから、「実体性を欠いたものがたまたま、形あるもの(物体)、さまざまな個性あるものとして現れている」となります。

なぜ、「実体性を欠く」かと言いますと、存在はすべて”縁起”あるいは”因縁生起(いんねんしょうき)”で成り立っているからです。

たとえば、”家(いえ)”という存在を考えてみましょう。

家そのものも、地面の上に立っていますし、空気の中にあります。地面がなくなれば、たちまち家は崩れていきますね。

ということは、家というものはそれ自体で存在することはできず、地面という別の存在に依存していることになります。

*ちなみに、仏教では”依存”というときに、「いそん」という読みをあてます。

また、家そのものについても、家はたとえば、土台とか柱、材木、瓦…などのさまざまな構成要素の集合体です。

さまざまな構成要素・部品が仮に集まって(これを”仮和合(けわごう)”と言います)、たまたま、”家”という状態が現出しているに過ぎません。

その証拠に、柱を抜いてしまうだけでも、家は崩壊してしまうでしょう。

実際は、個別の家、たとえば「あなたの家」というものを考えた場合、瓦ひとつを取り除いただけでも、その瓦一つ分だけ「存在の在り方」が変化してしまったことになります。

厳密に言えば、瓦ひとつを取り除く前とは違う”家”になってしまいますよね。

このように、存在というものはさまざまな構成要素が仮に集まり(仮和合)、また、相互に依存(いそん)しながら、たまたま「ある状態」が現出しているに過ぎないのです。

存在というものは、固定的なものではなく、相互依存によって「たまたまその状態にある」というに過ぎないということです。

こうした相互依存のありかたを、仏教用語では、”依他起性(えたきしょう)”とも呼びます。

「家」のたとえで考えてみましたが、これはすべてに当てはまることです。自動車や楽器など、ご自分のお好きなモノで確かめてみましょう。

色即是空 空即是色を英語表記で確認してみる

ちなみに、色即是空 空即是色を英語で表現すると、” Form is exactly emptiness. Emptiness is exactly form “となります。

「色=Form =形あるもの」は、「空=emptiness=空虚である(実体ではない)」ということで、よく意味が通るように翻訳されていますよね。

色即是空と空即是色の違い

「色即是空と空即是色の違い」については、本質的には違いはないと考えて良いでしょう。

- かたちあるものは実体ではない→色即是空

- 実体ではないものがかたちをとっている→空即是色

というふうに、順序としては逆になっていますが、本質的には同じことを言っています。

インドではもともと、「大事なことは3度繰り返す」という伝統があり、ここの「色即是空〜」のところも、

- 色不異空 空不異色

- 色即是空 空即是色

と同じようなことを二度繰り返して述べています。

『般若心経』は般若経典のコンパクト版ですから、繰り返しを二度で止めているのですね。

ただ、後述するように「実践論的な解釈」としては、まずは”色即是空”によって、「この世のあらゆるものは空である」といったん否定し、

その後に視点を変え、空即是色で、「そうは言っても、かたちをとっているからには意味がある。菩薩は涅槃に安住せずにこの世の救済に勤しむ」と再肯定する、というふうに、あえて違いを見出していくのもひとつの解釈としてあり得ると思っています。

また、別の解釈では、

- 色即是空:形あるものはすべて空性に還元される

- 空即是色:一なるものが多様な個別的な形をとって現れている

というふうに、「本質が一なるものに還元しつつ、一方、一なる本質が多様性をとって現出している」と、あえてエネルギーの方向性の違いを強調し、いわば、次元をまたいだ”一即多多即一”のサイクル状態を表現している、という解釈も成り立つでしょう。

本質を同じくするものが”色”と”空”というかたちで現れているに過ぎない…ということで、仏教的には「色と空は不二(ふに)である」という言い方をすることもあります。

不二=「二つではない、本来ひとつのものである」ということですね。

不二の思想は、色心不二(しきしんふに)=身体も心も本質を同じくするもの、といったふうに色々使われています。

こうした教え=法門を「不二法門(ふにほうもん)」と言います。

色即是空 空即是色をサンスクリット原語から探ってみる

さて、ここではやはり、”空”の理解が難しいところです。

わりあい親切な解説書では、たとえば以下のように説明しています。

”空”のサンスクリット語は”シューンヤ(シューニャ)”で、文字通りには、「からっぽ」という意味です。

*ちなみに、”色”のサンスクリット語は”ルーパ”です。これは原意から「物質」という意味です。

インドでは「からっぽがある」という不思議な言い回しをするのですね。数字のゼロもインドで発見されましたが、まさにその”ゼロ”の感覚です。実際に、”シューンヤ”はゼロという意味も含んでおります。

「ないのだけど、ゼロがある」といったふうに、0(ゼロ)は不思議な数字です。

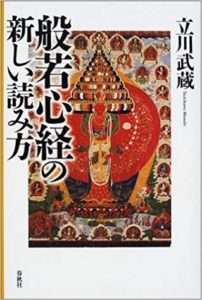

”空”についていくつかの著作がある仏教学者・立川武蔵氏は『般若心経の新しい読み方』で以下のように指摘されています。

「空」は、中に入っているべきもの(とっくりにおいては酒)が想定されていて、それが「無」あるいは「存在しない」ときに「空」という表現をわれわれは用いていると言えましょう。

(第六章 「色即是空、空即是色」- インド人の解釈)

ここのところは、要は、「中身がないのだけれど、この場合の”ない”は単なるナッシングではなく、容器に満たされるべき何モノかが可能性として想定されてくる」ということだと思うのですね。

上記のゼロと同じで、ゼロがあることにより、たとえば、10,30.100,1000…というふうに無限の数の”拡がり”が想定されてくる、ということでありましょう。

そういう意味で、”空”は単純にナッシングであるとは言えず、むしろ、無限のサムシングを可能性として含んでいるもの、ということになりますね。

実際に、”空”は「空っぽ」であると同時に、サンスクリット原語では、風船のように「膨れる」という意味が含まれているようです。

ここでも、可能態としてのゼロ。「無限のサムシングを可能化するところのゼロ」という理解が成立するでしょう。

色即是空 空即是色は量子力学から証明されつつある

あるいは、最近は素粒子物理学や量子力学から”空”を語ることも流行っているようです。

物質は原子からできていますが、その原子もさらに微細な17個の素粒子から形作られている。

そのように考えると、物質というものは確固たるように見えながら、その実、総粒子というミクロの構成要素が仮に集まってできている、スカスカのモノであると言えますね。

ここのところは、”五蘊皆空”のところでご説明したように、「存在というものは、さまざまな構成要素が集まって、仮に”今ここ”に在るように見えている」という仏教理論と整合性を図ることができるところでしょう。

あらゆる存在は、現象に過ぎない。ゆえに執着する必要はない

固定的・不変的実体が”有る”という価値観が苦しみの根源

さて、冒頭の解釈にもう一度、戻りましょう。

- 色即是空:形あるもの(物質)はすなわちこれ、実体性を欠くのであり、

- 空即是色:実体性を欠いたものがたまたま、形あるもの(物質)として現れている

「実体性を欠く」というのは、さらに噛み砕いて言えば、「それ自体では存在できないので、永遠不滅の存在とはいえない、本当の存在とは言えない」ということです。

もう少し哲学的な表現をするならば、色即是空は「あらゆる存在は、現象に過ぎない」というふうに理解しても良いと思います。

私たちは、物質的、物体的なものに執着をして苦しみを作っています。お金とかクルマとか、食べ物とか…挙げていけばきりがないくらいです。

なぜ執着をするかというと、それらが「ある」と思っているからです。

ところがそうした物質的なものは自らのコントロール外のものですから、ついつい振り回されてしまいます。

これは自分や周囲の人を観察してみれば、よく分かることです。

(価値あるものが)あると思う→だけど思い通りにならない→だけど欲しい(執着)→ああ、苦しい

というふうに、苦しみの元をたどってみれば、「ある」という意識です。

なので、苦しみを滅するために、その正反対の概念であるところの「ない」、すなわち、「空である!」というぶった切りをいれていくわけです。

ないものには執着のしようがないからです。ゆえに、苦しみもなくなると。

大乗仏教において、”空”の物の見方、すなわち”空観(くうがん)”が大切にされているのは、このように「苦しみの根っこを断つ」という効能があるからなのです。

『般若心経』冒頭の、

観自在菩薩 行深般若波羅蜜多時 照見五薀皆空度一切苦厄

となっていますよね。

般若の智慧=空観をマスターすることによって「度一切苦厄」(=一切の苦から逃れることができる)というのは、そういう理由なのです。

なので、空なる物の見方を得ること、空観がなぜ大切なのか?をまとめると、下記のようになります。

「あらゆる現象は本来的なものではない。なぜなら、それ自体で存在できるものは何一つなく(無我)、一切は流動的だからである(無常)、それを知った時に苦しみの根源である執着を断ち、平安な境地を得ることができるのである(涅槃)」

このように、(のちほどまた触れますが)”空”のなかには、

- 無常:諸行無常

- 無我:諸法無我

- 涅槃:涅槃寂静

の三法印が含まれている。そのように解釈することができます。

一切法(いっさいほう)=三科の否定

般若心経では、「あらゆる現象は空である」という真理を繰り返しくり返し、畳み込むように述べているわけですが、その「あらゆる現象」をいろいろな角度で列挙しているのですね。

「あらゆる現象」を仏教では、”一切法(いっさいほう)”と言いますが、これは大別して

- 五蘊(ごうん)

- 十二処(じゅうにしょ)

- 十八界(じゅうはちかい)

の3つに分類されています。

お経では三科の否定は、

- 無色無受想行識:”五蘊”の否定

- 無眼耳鼻舌身意 無色声香味触法:”十二処”の否定

- 無眼界乃至無意識界:”十八界”の否定

と、順に綴られているわけです。

「すべてはの現象(一切法=三科)は本来的なものではない、空である。ゆえに執着する必要はないのだ。そう思ったときに苦しみの根本を断つことができる。」

これが般若心経が教えている内容なのです。

涅槃(ねはん)に安住しない菩薩。甦る菩薩

さらに、「色即是空 空即是色」をもっと実践論的に解釈する方向性もあります。さきに述べましたように「色即是空と空即是色の違い」を強調する方向です。

”色”すなわち物質は、人間の存在にとっては”肉体”に相当しますよね。

そこで、”色即是空”を「肉身の菩薩が、空なる真実の在り方に還っていくこと」とまずは解釈します。これは簡潔に言えば、肉体の死を迎え、精神だけの存在となり、涅槃に入るということです。

ところが菩薩の誓願(願い)は、一切の衆生を救済することにありますから、そのまま涅槃に安住することを良しとしない。

「”涅槃”に安住することをあえて拒否し(権利放棄)、ふたたび、”色”すなわち肉身の菩薩として衆生済度のために顕現するのだ、これが”空即是色”である」と解釈するのです。

この解釈は、もともと『般若心経』が意図していた「色即是空 空即是色」の思想からは離れているかもしれませんが、これはこれで非常に実践論的な真理でもありますね。

こういう風に、あえて「色即是空 空即是色 の違い」を強調する使い方もひとつだと思います。

ネオ仏法では、若干詩的な表現として、「甦る菩薩」というふうに言うこともあります。

色即是空 空即是色=諸行無常+諸法無我+涅槃寂静

さて、”空”の解説としてはこれで十分なのかもしれませんが、本音を言うと、これでもまだモヤモヤが残りませんか?

私は残ります(笑)。

というのも、

たしかに、「ない」「実体ではない」ということで執着は断てるかもしれませんが、一方、

「ああ、何もかも、ないのだ…」「どうせないのだから…」というふうに、空観はニヒリズム・虚無主義に流れていく危険性もでてくる。

実際、仏教をニヒリズム、虚無主義だと思いこんでいる欧米の学者もひと昔前はいたそうです。

そしてその直感はある意味、あたっていると言えます。

”空”の理解を、「実体ではない」「現象に過ぎない」「ゆえに、ないものに執着をするなかれ」で止まっていると、

たしかに、執着を断つというメリットはあるのですが、反面、ニヒリズムに流れそうなデメリットも確かにありますよね。ここのところが”もやもや”の原因になっているわけです。

そこで、ネオ仏法では”ニヒリズム的空”を克服していこうと思います。

前回の論考では、”空”理解は、

空=無常+無我

の式で理解すればよい、とお話しました。

ところが、「無常」「無我」とくれば、もうひとつ思い浮かびませんか?

仏教の三法印は、

- 諸行無常(しょぎょうむじょう)

- 諸法無我(しょほうむが)

- 涅槃寂静(ねはんじゃくじょう)

の3つでした。

無常と無我はむろん、1番めと2番めに相当します。

でも、あともうひとつ、「涅槃寂静」が残っています。

そこで、”空”理解に、涅槃寂静も代入してゆく方向性を考えてみます。

式としては、

空=諸行無常+諸法無我+涅槃寂静

ということになります。

要は、”空”というのは、三法印の悟りを一字で表現したものだ、と。そういう解釈です。

”空”はそもそも、色→空、空→色、…と循環するさま全体をも表していますので、式の完成形としては、

空=色即是空 空即是色=諸行無常+諸法無我+涅槃寂静(三法印)

というふうにも解釈できます。

ちなみに、「諸行無常と諸法無我の違いが分かりづらい」という方は、下記の記事をご参照ください。

*参考記事:諸行無常と諸法無我の違いとは?

色即是空 空即是色で”生きる意味”まで見抜いていく

では、涅槃とは何か?もっと深堀りしてみましょう。

伝統的には、「無常、無我を克服して輪廻から解脱すること」と解釈されています。

ところが、この考え方のベースにあるのは、「輪廻は悪であり、かつ、釈尊は魂もあの世も否定した」という思想です。

しかし、ネオ仏法ではこの解釈は採りません。

仏典をつぶさに読めば、あの世・来世を前提にしなければ話が通じなくなる法話はたくさんあります。

そもそも、魂・あの世がないのであれば、仏教の基本説法である施論・戒論・生天論(三論)が成り立ちません。

施論・戒論・生天論とは、

- 施論:善を行い

- 戒論:悪を戒めれば

- 生天論:天界へ生まれることができる

という説法です。

これは在家向けの基本説法ですが、あの世・魂がないのであれば(無霊魂説)、いったい何が天界へ赴くのか?サッパリ分からなくなってしまいます。

方便・たとえ話として捉えるには、あまりにも直接的過ぎるでしょう。

妄語(もうご/ウソをつく)を戒めていた釈尊が基本説法にそのような方便を盛り込むとは考えにくい。

それよりも、「魂・あの世はある」と考えたほうがスッキリします。

*参考記事:仏教は霊魂を否定していない – 無我説解釈の誤りを正す

このような無霊魂説は、実際はシンプルに

- 今の近代的文明の世界で「あの世・魂」など、荒唐無稽である

という思い込みがまず前提に入っているのではないでしょうか?

無霊魂説を唱えている人は、この「前提となっている価値観」をどれほど検証したのでしょうか?

八正道の始めである「正見」は、如実知見(にょじつちけん)すなわち、「物事をありのままに白紙に戻して考える」が出発点であるはずです。

時代性・地域性に左右される先入観・偏見を白紙に戻して、ありのままに見つめていくのが正見の出発点です。

あの世・魂を否定する涅槃解釈は、ここの正見の点検が不十分であると思わざるを得ません。

涅槃とは、過去世・現世・未来世を通じて、正しい真理認識のもとに自らの人生を観察し、生ききることができる状態。その結果としての平安な境地のことである、というのがネオ仏法の解釈です。

そのように考えると、涅槃は幸福論そのものであることに気づきます。

さて、それでは、空(くう)に涅槃解釈を代入するとどうなるか?

「空とは結局のところ、究極の実在である真理が流転するさまを表現している」ということだと思います。

つまり、

色即是空⇢空即是色⇢色即是空⇢空即是色⇢………、

というふうに、延々と連なり、流転していくのです。

そういう意味では、「色即是空 空即是色」は、

- 色即是空:仏の本源的なエネルギーが現象界に多様な存在として現れ

- 空即是色:多様な存在がふたたび仏の本源的なエネルギーに還元されてゆく

という解釈も可能です。

いわば、実在界と現象界を貫いた「エネルギー保存の法則」ということになります。

真理全体は実在(=実際に有る)なのですが、その内実の個々の現象を採り上げてみると、無常であり、無我である。現象に過ぎない(=無いとも言える)。

まずはこのように解釈してこそ、有無の中道が成立していきます。

従来の「空解釈」は「それ自体では存在できない、ゆえに空である」というふうに、あくまで「現象とは本来無いのだ」という視点のみの解釈に偏っているように思えるのです。

「有無の中道」からいけば、もう一方の論理、すなわち「実在という全体性は有るのだ」という視点も獲得していく必要があります。

存在の論理において、

- 現象:一切は”無い”。なぜなら、それ自体で存在できるものはないから

- 実在:仏(真理)は全体である。全体は”有る”

ということになります。

この存在論こそが空の本質であり、かつ、そのように存在を認識できる個人のあり方・幸福論がまさしく涅槃であります。

したがって、

”色即是空 空即是色”とは、究極の実在が自己展開するさまを指しており、その目的は幸福論にあるのだ

というところ、「生きる意味」まで見抜いていきます。

ここまで”空”の意味内容を更新していくことが、本シリーズのテーマでもあるところの「般若心経の悟りを超えて」の第一段階に相当するものである、と自負しています。

本稿では一応、論理的に”空”をご説明しましたが、仏教は哲学ではなく宗教ですので、生活の中で実際に”空”を体得していくことが大事です。むろん、そのためには”論理”を理解することが前提です。

- 智解(ちかい):知識、論理として理解すること

- 体解(たいかい):実体験をもって腑に落とすこと

この両輪が大事です。

本シリーズを通して、ここからまたさらに奥の奥へ分け入っていくつもりです。ご期待くださいね。

続き→→受想行識 亦復如是

コメント