今回テーマにする”三位一体”もなかなか難しく、誤解が多いところです。

イスラム教(イスラーム)は、キリスト教を”アブラハムの宗教”という流れにおいて、先輩宗教として認めてはおりますが、個々の教理については認めていないところもあります。

そのひとつが、”三位一体”です。

イスラム教は厳格な”一神教”の立場にたちますので、”三位一体”というふうに唯一神を3つに分けて考えること自体が許せないのですね。

これでは多神教ではないか?ということで。

もっとも、イスラム教(イスラーム)の開祖ムハンマドは、三位一体を、「父と子と聖母マリア」というふうに誤解をしていたらしいのですが。

正しくは、「父と子と聖霊」ですね。

ただ、この”三位一体”は、カトリック・プロテスタント・正教会が共有している教理ですので、かんたんに「間違いだ」と指摘して済ませられるほど単純ではありません。

*東方正教会では、至聖三者(しせいさんしゃ)と言いますが、正教会の立場としては、西方教会の三位一体とは厳密には違いがあるという立場です。

キリスト教理というのは、古代ギリシャ哲学とも対決しながら構築されていったものですので、なかなかに手強いのですよ。

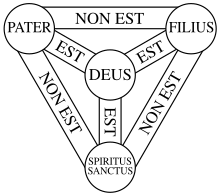

三位一体の盾

三位一体とは何か?聖書の根拠は?

三位一体の教義が確定したのは西暦325年第一回ニカイア(ニケア)公会議においてです。この会議でニカイア信条が採択されて確定されました。

しかし実際、”三位一体”は聖書のどこに根拠を求められるのか?については、なかなか難しいところがあります。

あえて根拠を挙げれば、以下の箇所とされています。

わたしは天と地の一切の権能を授かっている。だから、あなたがたは行って、すべての民をわたしの弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなたがたに命じておいたことをすべて守るように教えなさい。わたしは世の終わりまで、いつもあなたがたと共にいる。(「マタイによる福音書」29章18-20節)*太字は高田

しかし、この引用箇所でも「父と子と聖霊」の3つが挙げられているだけであって、どこにも「一体である」とは書かれておりません。

逆に、三位一体が間違いではないか?とも解釈できる聖書箇所があるのも事実です。

たとえば、以下の聖句があります。

ここであなたがたに知っておいてほしいのは、すべての男の頭はキリスト、女の頭は男、そしてキリストの頭は神であるということです。(「コリントの信徒への手紙」11章3節)

父はわたしよりも偉大な方である (「ヨハネによる福音書14章28節)

その日、その時は、だれも知らない。天使たちも子も知らない。父だけがご存知である。(「マルコによる福音書」13章32節)

子が知らなくて父が知っているとなると、そのまま素直に解釈すれば、「一体ではないではないか?」となりそうですよね。

ただ、聖書というのは、ある推論を立てて該当箇所を引用して自説を主張する、ということがいくらでもできてしまう側面があり、逆にたとえば、

わたしと父とは一つである。(「ヨハネによる福音書」10章30節)

わたしたちは知っています。神の子が来て、真実な方を知る力を与えてくださいました。わたしたちは真実な方の内に、その御子イエス・キリストの内にいるのです。この方こそ、真実の神、永遠の命です。(「ヨハネの手紙」5章20節)

といった聖句を元にすれば、三位一体論も補強できる、三位一体が明らかに間違いであるとは言えない、ということにもなります。

全体としては、イエスご本人が三位一体をそれほど厳密に考えていたと私には思えないのですが、それはそれとして、キリスト教が思想としての深みを得て、世界宗教へ飛躍するのに必要なアイディアであったとは私は思っています。

三位一体というのは、つまり「神は実体としてはひとつだが、位格としては3つである」という教理です。

3つはすなわち、父・子・聖霊、ですね。

キリスト教にまつわるよくある勘違いは、たとえば、

- キリスト教の神は人格神

- イエスは「神の子」であって神そのものではない

といったものが挙げられます。

このように挙げただけで、「えっ!違うの?」と驚かれる方もいらっしゃるでしょう。

実際、学者が書いた本でも、「キリスト教の神は人格神」をもとに論を進めているものがけっこうありますからね。

「キリスト教の神は人格神」また、「イエスは神の子」は間違えとまでは言えないのですが、せいぜい、「半分正解で半分間違え」が(教理的には)本当のところです。

ペルソナとしての父・子・聖霊

教理的には、「神は唯一であるが、3つの位格をもつ」というのが答えで、これがまさに三位一体です。

ラテン語では、一なる神は”エッセンチア”、父と子と聖霊の3つは”ペルソナ”という言葉で表されます。”エッセンチア”は「本質」とか「実体」という意味です。英語でも”エッセンス”と言いますよね。

このエッセンチアとしての神は、唯一神の神であり、人格を超えた永遠の存在です。

一方、位格=ペルソナのほうです。

ペルソナは日本語でいうと、「仮面」という意味にも使われますし、三位一体を理解する上でこれはけっこう分かりやすい訳語です。

つまり、三位一体を一言でわかりやすく言うと、

神は唯一で人格を超えた存在なのだけど、父・子・聖霊という3つの仮面を被ることがある。

ということになります。

そうすると、「人格神としての神」、「天にまします父」はペルソナとしての「父」ということです。一方、イエスが「神の子」と呼ばれる場合も、ペルソナとしての「子」ということです。

あくまでペルソナ=仮面でありますので、天にまします神も神の子・イエスも元は同じ一つの神(エッセンチア)です。

なので本質的には、「イエスは神である」とはっきり言ってよいのです。

イエス=神という定式も聖書の中に根拠を見出すことは一応、可能です。

トマスは答えて、「わたしの主、わたしの神よ」と言った。(「ヨハネによる福音書」20章28節)

わたしたちは真実な方の内に、その御子イエス・キリストの内にいるのです。この方こそ、真実の神、永遠の命です。(「ヨハネの手紙一」5章20節)

エッセンチアとペルソナの関係は、シャムロック(三つ葉のクローバー)で説明されることがあります。これは聖パトリキウスという人がアイルランドで布教する際に使ったたとえです。

シャムロックは3枚の葉があって全体は一つですよね。それでシャムロックの葉っぱが成立している。そのように、父と子と聖霊も3つでひとつなんだと。けっこう分かりやすいたとえです。

まあ、信者でなければ、「なんでこんな面倒くさい教理を?」という疑問がでてきますよね。

理由としては、「イエスは十字架にかかることによって、全人類の罪を贖(あがな)った」という”贖罪説”が挙げられます。

神が受肉して人となり、そして十字架につけられて人類の罪を贖った、という流れでは、イエスには神性と人性の両方が必要になってきます。

受肉した結果、人間になったのだから”人”ですよね。イエス自身も福音書のなかで自らのことを「人の子」と呼んでいます。

もっともこれは「ダビデの子」という暗黙の意味があるのですけどね。

一方、全人類の罪を贖い、旧約(律法)を更新して”新約”をもたらしたという流れでは「神そのもの」の権威が必要です。

ゆえに、「イエスは完全な神であり、完全な人である」というふうに一見、矛盾したテーゼを両立させる必要があった。

ここで分かることは、三位一体の教理をそれだけで取り出して、「三位一体は間違い、三位一体はおかしい」と論じてもあまり意味がないということです。

そうではなくて、まず前提として、キリスト教がキリスト教として成立するためには、イエスの神性と人性の両方がどちらも必要であった。その要請に答えるための理論が三位一体である、ということなのです。

したがって、三位一体を批判したいのであれば、前提となる「イエスの神性と人性」そのものに切り込んでいかなくてはならないのです。

イエスの神性の担保としては、エッセンチア(本質)としては唯一の神そのものだけど、ペルソナ(位格)として、イエスは”神の子”として現れるということですね。

一方、人性としては、原罪の贖いのためにあえて「人の子」として受肉したという理解です。

もっとも、贖罪説については当サイト(ネオ仏法)では微妙な立場をとっています。”原罪”とのからみで論考した記事がありますので、興味のある方はご参照ください。

*参考記事:原罪と贖罪の違い

三位一体に関連して、『神の小屋』(ウィリアム・ポール・ヤング著)というベストセラー本があります。主人公が「父と子と聖霊」と週末を過ごして、「自らを癒やし、赦し学ぶ」という一風変わった宗教的なテーマの映画です。

罪と癒やし、赦しについて、いろいろと考えせられる名作だと思いますのでお勧めです。

『アメイジング・ジャーニー ~神の小屋より~ 』という映画にもなっています。

意外に仏教思想に接近した三位一体論

さて、「本質は一つであるけれど、三通りの現れ方をする」というのは、仏教を勉強している人であれば、「あれれ?どこかで聞いた話だな」と思う……はずです。

「はず」というのは、私は「あまり聞いたことがない」からなのですが(汗)。

仏教では、仏を三身に分けて考えます。

法身(ほっしん)・報身(ほうじん)・応身(おうじん)の3つです。

- 法身:永遠の法としての存在。久遠実成(くおんじつじょう)の仏陀

- 報身:仏性のはたらき。修行する姿

- 応身:釈迦として現れた存在

ということですが、これって

法身を「本質(エッセンチア)」と考えて、報身を「聖霊」、応身を「子と父」と当てはめるとピッタリ来そうです。

実際に、仏教思想では、法身・報身・応身の三身が実はそのまま同体であるということで、三身即一(さんじんそくいつ)とも表現しております。

応身に子と父の両方を当てはめているのは、いわば、「人間が修行して神になる」のが仏教ですので、まあこれは、子が修行して父になるようなものですね。

このように考えると、三位一体:三身説で、意外に(理論的には)キリスト教と仏教は接近してきている、と考えることもできそうです。

*参考記事:仏教とキリスト教の共通点を抽出する – “違い”を融合するネオ仏法

キリスト教理は実質的に「一即多多即一」を認めた

「本質は一つなのだけど、3通りに現れる」というのは、ネオ仏法の読者であれば、もう一つ、「…どこかで聞いたような?」となる…はず(笑)です。

ハイ。「一即多多即一(いっそくたたそくいつ)」ですね。

粘土は”一つ”であっても、ちぎっていけば”多く”になります。再びこねれば”一つ”に戻ります。

一つの中に多があり、多がひとつになる、ということです。

これはエッセンチア(本質)としては一つだけど、ペルソナ(位格)としては多である、と言い換えても、さきほどからの流れからは矛盾しないと思います。

だって、「神は全能なのだから、3つと言わず、4つ、5つ、6つ…無数のペルソナを持って現れうる」としたほうがむしろ、神の全能性を担保できることになりますよね。

イメージ的には千手観音のようです。

全体としては一だけど、同時に千の救済の手を持つ。一即多多即一です。

一即多多即一が成立するくらいであれば、当然、三位一体も成立しますし、間違えであるとは言えません。

そうすると、

- 唯一神(エッセンチア)は、様々な地域・時代に応じて、釈迦・キリスト・ソクラテス・孔子…という「子の位格」として現れた。受肉した。

- 実在界で指導するときは、「父の位格」として現れる。この位格がいわゆる”人格神”である

- そして、唯一神は人類に対し歴史的に働きかけを続けている、すなわちこれは、「聖霊としての位格」である。

このように、

唯一神の”無数のペルソナ性”を考えれば、キリスト教・仏教・イスラム教・儒教もそれぞれ個性を活かしながら、かつ、基盤を共有できる道が拓ける、そのような宗教多元主義の解釈があり得る、と私は思っています。

冒頭で述べたように、イスラム教が三位一体論を批判する論拠はそれが「唯一神信仰」を阻害してしまうと考えられているからです。

三位一体をペルソナ性ではなく文字通りの現象界的(肉体的)な、「父と子」というふうに捉えてしまうとたしかにそのようになってしまいます。

ただ、そのようなものではなく、あくまでペルソナ性としての「父と子と聖霊」であるとすれば、元は唯一神ですので、当然、唯一神信仰とは矛盾しません。

コメント