仏教は基本的には、「誰でもが仏になることができる」という教えではありますが、その「仏への道」をどのように辿るか?については、大きくは、「自力と他力」があるとされています。

それぞれの意味を辞書的に調べてみると、

仏教で、悟りをひらいて仏になるため自己が修めていく修行の力(はたらき)を自力といい、すべてのものを救済しようとする仏の願いである本願(ほんがん)の力を他力という(コトバンク「日本大百科全書(ニッポニカ)」による解説)

となっています。

「自力と他力」は分かりやすい言葉でありますが、仏教の法門としては、「聖道門(しょうどうもん)と浄土門(じょうどもん)」という言い方をすることもあります。

意味的には同じことで、

- 聖道門:自力

- 浄土門:他力

とおおまかに理解して正解だと思います。

分類はこの通りで良いと思いますが、実際に仏道精進する人にとっては、聖道門(自力)を選ぶか、浄土門(他力)を選ぶか、あるいは、どちらが真実であるのか?これらは矛盾するものであるのか?

などなど、実践面において、迷いが生じてくるところであるでしょう。

そこで今回は、聖道門(自力)と浄土門(他力)の違いを概観しつつ、「自力と他力は本来的に矛盾するものであるのか?」「自力と他力を総合する道があるのではないか?」というテーマで語ってみたいと思います。

まずは仏教的な「自力と他力の起源」を仏教史を紐解いて整理していきますが、「そんなの知ってるよ」あるいは「そういうのは要らないから、結論だけ知りたい」という方は、後半「自力と他力は一段高い視点から総合することができる」の項目だけお読みください。

*以下、聖道門と浄土門は「自力と他力」の用語で記述してまいります。

仏教における自力と他力の起源

自力と他力の起源については、内容的には宗教の発生時点ですでに両方の方法論は想定されていたと思われます。

ただ、仏教史において「自力と他力」の峻別は、釈尊の時代にはなく、中国の他力浄土教の学僧たちによって徐々に確立されていったのでした。

流れとしては、曇鸞(どんらん)→道綽(どうしゃく)→善導(ぜんどう)という流れが大事です。

仏教においては、釈尊オリジナルの思想はやはりどちらかというと自力中心であったのは間違いがないところでしょう。

なので、ここでは一見、異説にみえる他力信仰の流れを追ってみたいと思います。

曇鸞の「他力と自力」

「他力と自力」というコトバを初めて叙述したのは曇鸞(どんらん)です。

曇鸞は『浄土論註』において下記の通り、述べています。けっこう長い引用ですので、読むのが面倒な方は読まなくていいです。下線で示した通り、「自力/他力」のコトバが出てきていることをご確認ください。

まさにまた例を引きて、自力・他力の相を示すべし。人の三塗を畏るるがゆ

ゑに禁戒を受持す。禁戒を受持するがゆゑによく禅定を修す。禅定をもつての

ゆゑに神通を修習す。神通をもつてのゆゑによく四天下に遊ぶがごとし。かく

のごとき等を名づけて自力となす。また劣夫の驢に跨りて上らざれども、転輪

王の行に従ひぬれば、すなはち虚空に乗じて四天下に遊ぶに、障礙するところ

なきがごとし。かくのごとき等を名づけて他力となす。愚かなるかな、後の学

者、他力の乗ずべきことを聞きて、まさに信心を生ずべし。みづから局分する

ことなかれ。(『浄土論註』より 下線は高田による)

道綽の聖道門、浄土門

道綽(どうしゃく)はその著、『安楽集』において、聖道門(しょどうもん)と浄土門(じょうどもん)という区別をなしました。

簡単に言えば、

- 聖道門:自力

- 浄土門:他力

です。

重要なことは、単に用語を変換したということではなく、道綽の意図としては”教相判釈(きょうそうはんじゃく)”を行うことにあった、という点です。

中国には、初期経典も大乗経典も成立の順序を問わず流入してきましたので、「どのお経が仏陀・釈尊の初期、中期、後期の教えか」という順序の判断、あるいは、本意/方便の判断、優劣の判断が必要になってきたのですね。

こういった、経典に対する判断を”教相判釈(きょうそうはんじゃく)”と言います。

道綽の「聖道門(自力)、浄土門(他力)」の区別は、この教相判釈のために成されたのでした。

なので、道綽の意図としては、相対的に”浄土門”の価値を称揚するところにあったのです。

「浄土門こそが釈尊の真意」という判断です。

善導の”一切凡夫”思想

善導は浄土宗史においては、最も重要な人物と言ってもいいでしょう。

念仏というと、「南無阿弥陀仏」という口称念仏を私たちは思い浮かべますが、これは実は善導の功績なのです。

それまでは”念仏”というと「仏を思い浮かべる」という観想念仏が中心で、「南無阿弥陀仏」の称名念仏は加行(けぎょう)と言いまして、いわば「補助的な修行」という位置づけだったのですね。

まだ修行の至らない、あるいは機根の劣った人は念仏でも唱えていなさいよ、といった具合です。

そこのところを善導は『観無量寿経』の注釈書である『観経疏』のなかでいろいろと理論を操作して、「念仏とは称名念仏のことである」とバシッと規定・断言したのでした。

念仏について書くと長くなりますので、詳しくは以下の記事をご参照ください。

*参考記事:”南無阿弥陀仏”と唱えるだけで救われるのは本当なのか?

本記事のテーマである「他力」の観点では、善導の功績は「一切衆生が凡夫である」と喝破したことにあると思います。

末法の世においては、菩薩も何もあったものではなく、「みんな凡夫」と結論づけたのでした。

これは今日から言えば、奇異な説のようにも思えますが、実はこれは「他力」を成立させる上で普遍的な原理であると思えます。

「浄土教とキリスト教は似ている」とよく言われますが、それはその通りで、キリスト教の根本思想には”原罪”がありますよね。

原罪は、アダムとイブ云々…という以上に、要は「みな罪人(つみびと)なのだ」という思想です。

修行論というのはどうしても、ある種の”差別知”を生むのですよ。「オレは修行が進んでいるけど、あいつらはイカン!」みたいな感じになってしまいがちです。

イエスの時代では、イエスと鋭く対立したファリサイ派(律法主義者)がそうした典型的なタイプです。

そこでイエスは、「思っただけで姦淫の罪を犯したことになる」などの説法において、「神の目から見ればみんな罪人ですよ」と主張したのです。

これは先の差別知に対する”平等知”の強調です。

自らが至らない、罪人であるという謙虚な自覚があってはじめて神の恩寵を受け入れる真なる”信仰”の心的準備が整えられるのです。

善導の「一切衆生みな凡夫」も同じです。凡夫の自覚があってはじめて阿弥陀如来の本願力におすがりする心的準備が整うということです。

- キリスト教:みな罪人→神の恩寵へ

- 浄土教:みな凡夫→弥陀の本願力へ

というパラレルな構造になっています。

このように、他力の普遍原理を確立した善導の素晴らしさを見抜いた法然は善導を「阿弥陀仏の化身」とまで呼んで傾倒したのでした。

法然、そして親鸞の”絶対他力”へ

法然、親鸞についても細かく検討しているとキリがありませんので、”他力”の本質に関わるところだけを採り上げてみたいと思います。

法然は浄土宗を開く以前から「智慧第一の法然房」と呼ばれるほどの秀才で、客観的にみれば、戒・定・慧(かい・じょう・え)のいわゆる”三学(さんがく)”のいずれにおいても秀でた人物でした。

*三学:戒・定・慧の3つ。戒律を守り→禅定に入り→智慧を得る、という順序。仏道修行者の修行徳目です。「仏教の修行って何ですか?」と聞かれたら、「戒・定・慧の三学です」と答えておけば間違いないです。

ところが法然は謙虚にも、

この三学の外(ほか)に、我が心に相応する法門(ほうもん)ありや、我が身に堪えたる修行やあると、よろずの智者に求め、諸(もろもろ)の学者に訪(とぶら)いしに、教うるに人もなく、示すに倫(ともがら)もなし。(「法然上人御法語第二」)

自らを「三学の器に非ず」、”三学非器(さんがくひき)”であると嘆いたのでした。

智慧第一の法然にそう言われたら、もう全員が全員、三学非器の凡夫になってしまいますよね。

そうした絶望の中にあった法然は、上述した善導の『観経疏』に出会い、「浄土教こそが末法の時代において唯一、仏になる道である」と確信したのです。

法然の弟子であった親鸞(しんらん)においても同様です。

若くして比叡山の俊英であった親鸞ですが、煩悩断ちがたく悶々としているときに法然に出会い、浄土教に開眼したのでした。

親鸞は、私たちはみな、

罪悪深重煩悩熾盛(ざいあくじんじゅうぼんのうしじょう)の衆生(しゅじょう)(「歎異抄」)

であると述べています。

法然の”三学非器”も親鸞の”罪悪深重”も、さきのキリスト教の文脈で言う、「神の目から見ればみな罪人」と同じ悟りなのです。

有名な「悪人正機説」もこの文脈で理解されるのです。悪人=罪人としての自覚、ということです。

この実存としての「弱さ」の自覚があってはじめて阿弥陀如来の本願力にたのむ(キリスト教的には神の子イエスの福音を信じるという信仰)準備が整うという順序になっているのですね。

「実質的にキリスト教を創った」と言われるパウロは、

なぜなら、わたしは弱いときにこそ強いからです(「コリントの信徒への手紙二」12章10節)

と述べています。

ここに、「弱さが強さにつながる」という信仰の逆説が表現されています。他力の真髄はまさにここにあります。

また、親鸞においては、信仰心ですら、「如来よりたまわりたる信心」ということで、自力の要素を一切取り除き、「絶対他力」の境地に達したのでした。

つらつら述べてきましたが、このように初期仏教からみれば、ほとんど異説に感じられる浄土教もやはり宗教の核心を突いているのです。

仏陀は真理そのものですので、ひろく真理(真如)へ至る道を説くのが仏教であるならば、浄土教でも仏教である、と言えます。

仏教は、仏が説いた教えである以上に、「仏になるための教え」なのです。

この点、『ブッダたちの仏教』(並川孝儀著)が好著と思いますのでオススメです。

自力と他力は一段高い視点から総合することができる

さて、それでは、本稿のメインテーマに移っていきます。「自力と他力は本当に相容れないのか?」ということですね。

自力と他力の問題を検討するためには、まず「真なる世界の構造論」を検討していく必要があります。

- 全能の神とは何であるか?

- どのような世界が構成されているのか?

ということになりますが、今回は仏教的なアプローチを取っていますので、

- 根本仏とは何か?

- 根本仏の在り方と衆生(衆生世間)の関係性は?

ということをまず問題にします。その後、

- 衆生から根本仏への上昇運動(自力)

- 根本仏から衆生への下降運動(他力)

の構造を明らかにしていきます。

根本仏とはなにか?衆生との関係は?

根本仏は全体である

根本仏とは仏身論から言い直せば、「法身としての仏陀」「法そのものとしての存在」ということになります。

法というのは例外があれば法になりませんので(物理法則と一緒です)、法はすなわち全体である。つまり、「法身仏=根本仏とは全体である」というのが第一テーゼとなります。

根本仏が宇宙全体であるということは、衆生および衆生世間も根本仏の外部ではなく、根本仏に内包されているという理解になるでしょう。

私たちは便宜的に、

衆生 → 仏陀

というふうに対象化して考えてしまいます。もちろん、こうした二元論は何かのテーマを考察するのに非常に有効でありますが、こと「衆生と根本仏の関係性」という存在論に踏み込もうとすると、真実を見失ってしまう危険性があります。

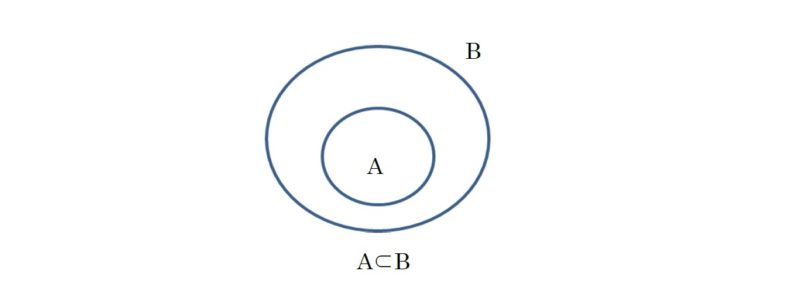

なので、”集合”の記号で表すとするならば、

衆生⊂根本仏

の式が正解なのです。

図で表すと次のようになります。

A=衆生、B=根本仏

さて、これで根本仏のうちに衆生が含まれるということが分かりました。よく言われる表現で言えば、「すべては仏の手のひらにある」ということです。

個別意思は全体意思に包含される

衆生(今考えているのは人間ですが)には自由意志があります。これは実存的な感覚としても真実でしょう。

ただ、上述の、衆生⊂根本仏 という式を考慮に入れると、意思論も違った風景が視えてきます。意思というのも衆生および根本仏の属性のひとつですから、当然、意思論においても、

衆生の意思⊂根本仏の意思

という式になるのです。

分かりやすく、

個別意思⊂全体意思

と表現してみます。

私たちは悪を犯すという意思も発することができるのだから、「では、悪も根本仏の意思の一形態であるのか?」という疑問が出てきそうですね。

これはキリスト教神学で言えば、「神義論」の問題に相当します。

そして、神義論、すなわち「絶対神がいるのに何ゆえに悪が存在するのか?」という問題については、ネオ仏法ではすでに最終回答を出しております。

ここに個別意思と全体意志の関係性を解きほぐして解説しておりますので、ぜひお読み頂ければと思います。

*参考記事:神義論への分かりやすい最終回答 – 全能の神が創った世界になぜ悪があるのか?

結論だけ繰り返しておきますと、

- 全体意思とは究極のところ、幸福意思になる。個別意思は全体意思に内包されているので、個別意思も幸福意思のあらわれ、ということになる。

- 悪とは究極の実在ではなく、ある時間的経緯の中で、個別意思相互の(個別)幸福意思が齟齬をきたしたときに現れる歪みに過ぎない

- つまり、ある一定の時間の流れの中で、善悪が別れてくるというのは、各々は、相対善・相対悪であるに過ぎない

- 相対善も相対悪も時間の経過とともに(根本仏は絶対であるがゆえに時間も自らのうちに内包しているので)、絶対善に回収されてゆく

ということになります。これが神義論への最終回答です。

この結論がスッキリ分かりづらいという方はぜひ上記の参考記事をお読みください。たとえ話を使って、丁寧に解説しております。

かくて、自力と他力は”絶対力”に包摂される

さて、意思論がそのようなものであるならば、

自力 – 他力

という二元論にも再考の余地があるということになります。なんとなれば、自力にせよ他力にせよ、それは「意思の発出」の一形態(修行と救いという形態)に過ぎないからです。

したがって、ここでも記号で表すと、

自力⊂他力

という式が正解なのです。自力はじつは他力に含まれるのです。

したがって、親鸞の「如来より賜りたる信心」という理解は正解なのです。

ただ親鸞は、どこまでも、

自力 – 他力

という二元論にこだわっているだけ、なのです。

実際のところは、親鸞においては”自力”を極限まで排除した結果、

自力⊂他力

という式にたどり着いたという寸法です。もっとも、親鸞はそこまで自覚的だったとは思えません。西洋においては、ルターの『奴隷意志論』も同様です。

したがって、”他力”というのは、根本仏(浄土教においては阿弥陀仏ですが)から衆生への働きかけ、という二元論式的に表現したものなのですね。

実際は、そうした相対性を超えて、根本仏の”絶対力”があるだけなのです。これのみが真実在なのです。

ここのところの論点を、

- 自力:人間の善への努力(意思→行為)

- 他力:根本仏の救い

とした場合、

自力は、言葉を換えれば”因果律”ということになります。

因果律とは、原因と結果の法則、つまり、時間的な流れを説明したものです。時間論そのものなのです。

ところが、根本仏は時間(因果律)をもそのうちに内包していますので、ここの観点からも

衆生⊂根本仏

という式を確認することが出来ます。

この論点も、じつは過去の記事で詳述していますので、参考になさってください。

*参考記事:予定説と自由意志は本当に矛盾するのか?- 因果律をも包含する<絶対神>

結論的には、自力 – 他力 というのは、根本仏の意思と衆生の意思(行為は意思の結果ですので、意思に内包されます)を相対性のなかで表現した図式に過ぎず、実際の存在論としては、根本仏”絶対力”に収斂されるということになります。

実践の論理としての自力と他力(聖道門と浄土門)

それでは、私たちが修行(実践)をする場合は、結局、どちらを選んだほうが良いのか?

”個”としての私たちの立場から言えば、実践する際には、結局どちらかを選ぶことになりますよね。

結論的には、「どちらでも良い」ということだと思います。もう少し具体的に言えば、「その時々の心境や自分の機根に合わせて自力か他力を選んでいけば良い」ということです。

惨めな気分で濡れ鼠のようになっているときに、「自力だ!」と力んでいても無理筋なので、そういう時は、「自らも仏子、仏陀の慈悲に包まれて生きているのだ、生かされているのだ」というふうに、”帰依心”、他力を中心にしていけば良いでしょう。

また、つい力んでいる時、高下駄を履いてしまっているときも、他力が有効でしょうね。

一方、フラットな気持ちでいられる時は思い切って攻めに出る。積極的に智慧の獲得へ乗り出していけば良いでしょう。

このように、縦横無尽に自力と他力を切り替えていく。どちらを選んでも、その”選び”あるいは”実践”の根源にあるところの意思とパワーは根本仏に由来しているのは間違いがないのですから。

そのように考えてみると、実践の論理としての自力と他力(聖道門と浄土門)も違いを超え、根拠を得て、ますますパワーアップすることと思います。

コメント